Antonio Turiel en Compostela: Crisis de sostenibilidad y transición energética

El pasado lunes hubo representación de ESF en la presentación del Máster Universitario en Enerxías Renovables, Cambio Climático e Desenvolvemento Sustentable, donde tuvieron a Antonio Turiel como invitado con la ponencia “Crisis de sostenibilidad y transición energética: lo que se puede hacer y lo que no”. Fue una buena declaración de intenciones de cara a donde quiere ir al máster, afortunadamente. El día 1 de octubre estaremos también personas de ESF en una clase de ese máster hablando de tecnología para el bien común y posibilidades para hacer TFM.

Antonio comenzó hablando sobre los 9 límites ambientales y el hecho de que no deberíamos sobrepasar ninguno. Pero ya van 7 de 9 sobrepasados.

El más sobrepasado es la dispersión de sustancias extrañas en el medio. El segundo, integridad de la biosfera, el tercero el deterioro del ciclo de nitrógeno y fósforo, el cuarto el cambio climático, el quinto es el cambio de usos del suelo, deterioro del agua dulce el sexto y el último sobrepasado, en 2020, la acidificación del océano. El límite aerosoles está a punto de ser sobrepasado. El único que aguanta bien es el de capa ozono, así que comentaba con cierta sorna Antonio que “no moriremos de cáncer de piel, sino de todo lo otro”. Podría haber más límites pero esos son los más estudiados.

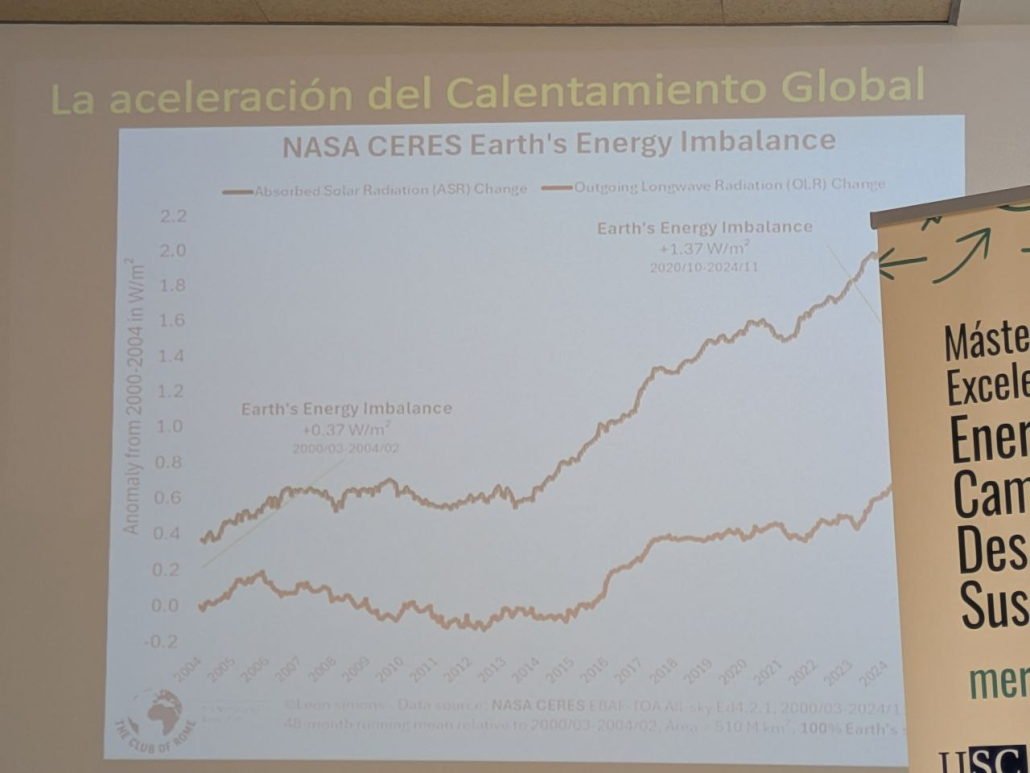

Llamó la atención sobre que se ha producido un 1,6° de calentamiento medio de la Tierra desde la época pre-industrial. El océano también se ha calentado, 3° en mediterráneo sobre la media de los años 80, provocando reacciones más virulentas de las borrascas y fenómenos convectivos. También sacó el tema del cambio de las corrientes oceánicas y el clima (puede afectar mucho a España, que es mucho más templada de lo que le tocaría por latitud), pero también el hecho de no llegar monzones a la India. Desde ESF podemos añadir varios más que conocemos bien (como los eventos extremos en Honduras o la mayor incidencia de tormentas tropicales en Mozambique que antes pasaban entre Mozambique y Madagascar).

Además, desde 2014 se acelera la diferencia entre radiación absorbida y emitida, con una diferencia de 12 bombas Hiroshima por segundo, porque dióxido azufre que emitía China se empieza a eliminar (porque les provocaba muchos problemas sanitarios), pero hacía de protección contra la radiación.

¿Todo esto quiere decir que no se puede hacer nada? La comunidad científica experta en estos temas dice mayoritariamente que estamos en un estado crítico, no hay tiempo de perder el tiempo y hay que actuar ya. Desde los gobiernos parece que van lentos y están lastrados por la inercia del sistema, y también por la presión de lobbys muy poderosos relacionados con el extractivismo, así que va a tocar impulsar el cambio desde la base. Mejor haberlo intentado y perder que no intentarlo…

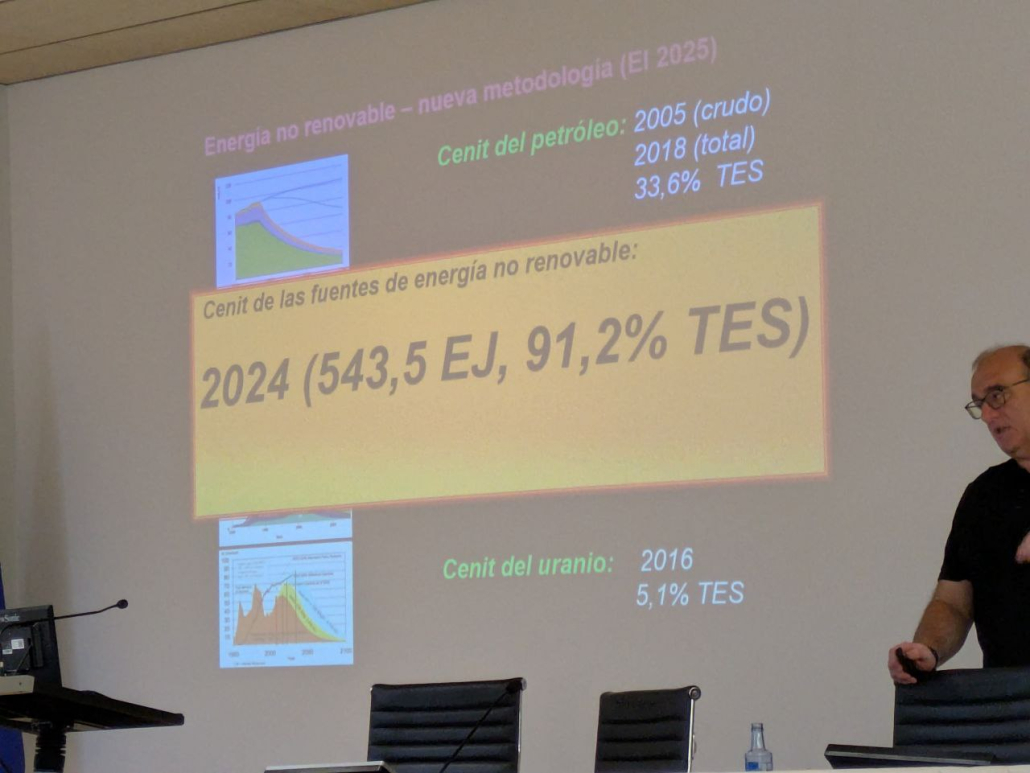

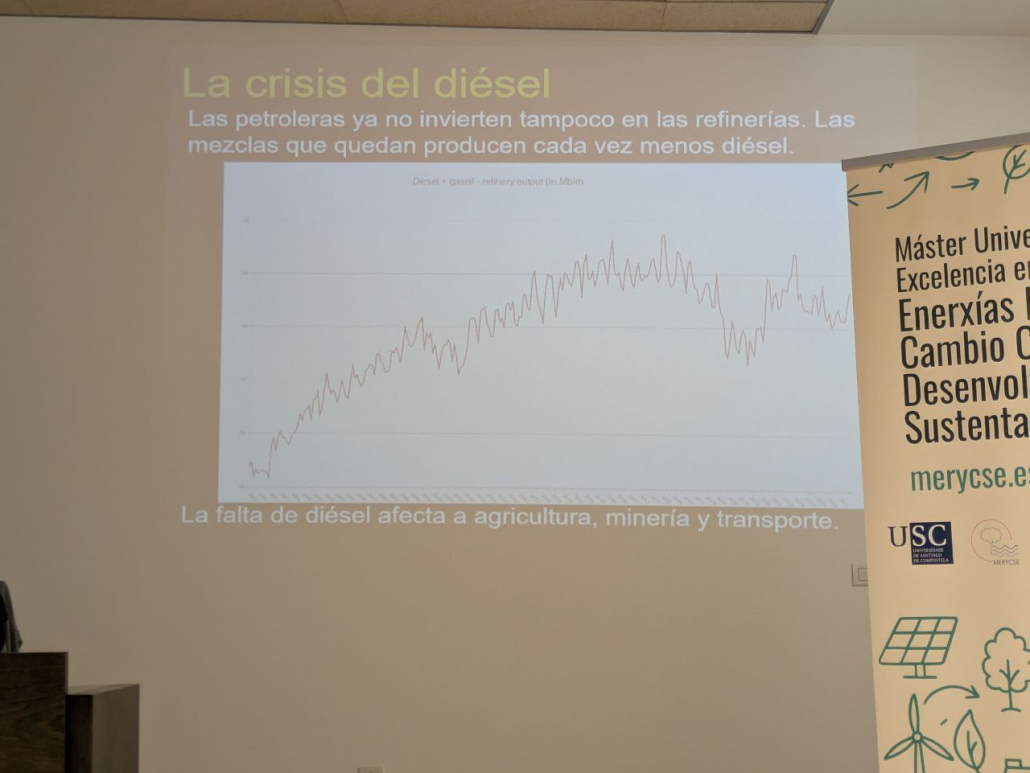

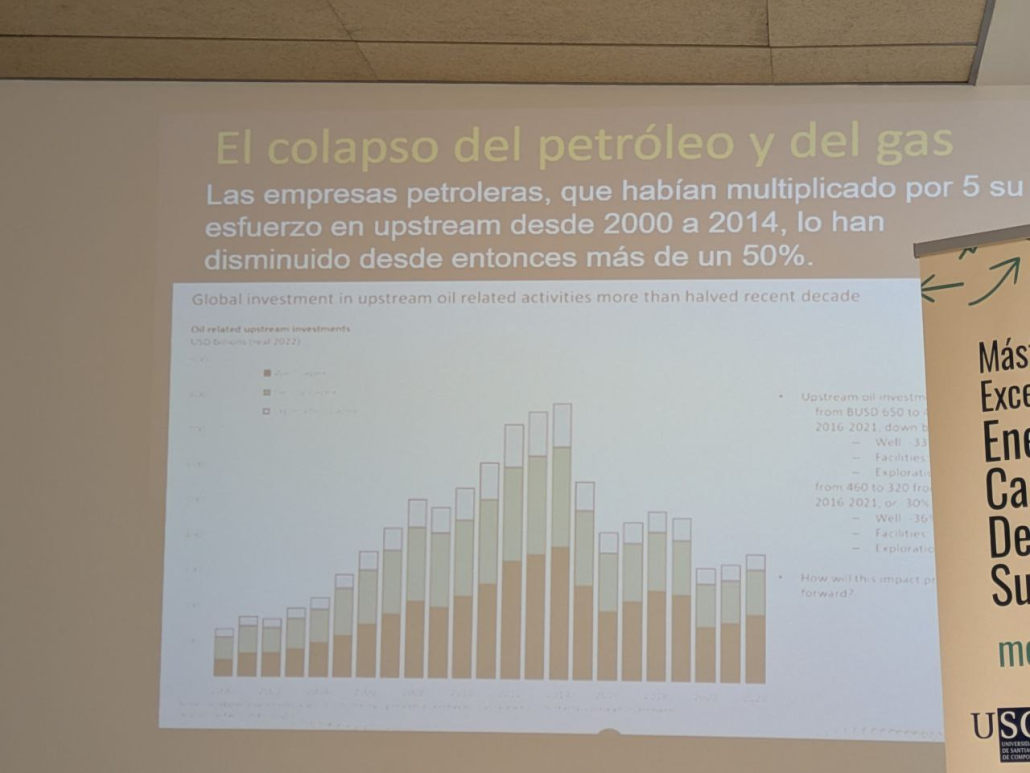

Así pues, en realidad no son estos temas de sostenibilidad de los límites planetarios los que marcan la agenda política, sino la escasez combustibles fósiles que ya está aquí. Mostró datos de como los yacimientos son cada vez de peor calidad (para maquillarlos en las estadísticas siempre mezclan petróleo y gas) y se consume 12 veces más que lo que se encuentra. El horizonte de escasez de combustible (la de diesel ya está ocurriendo en muchos lugares) está al caer. En Nigeria ya está habiendo problemas, y es desde donde trae a España mayoritariamente (está destinándose más a exportación a la población local, lo cual puede dar lugar a problemas sociales en un país que tiene el 20% de la población de África). Justo estos días hay amenaza de huelga en la mayor petrolera del país.

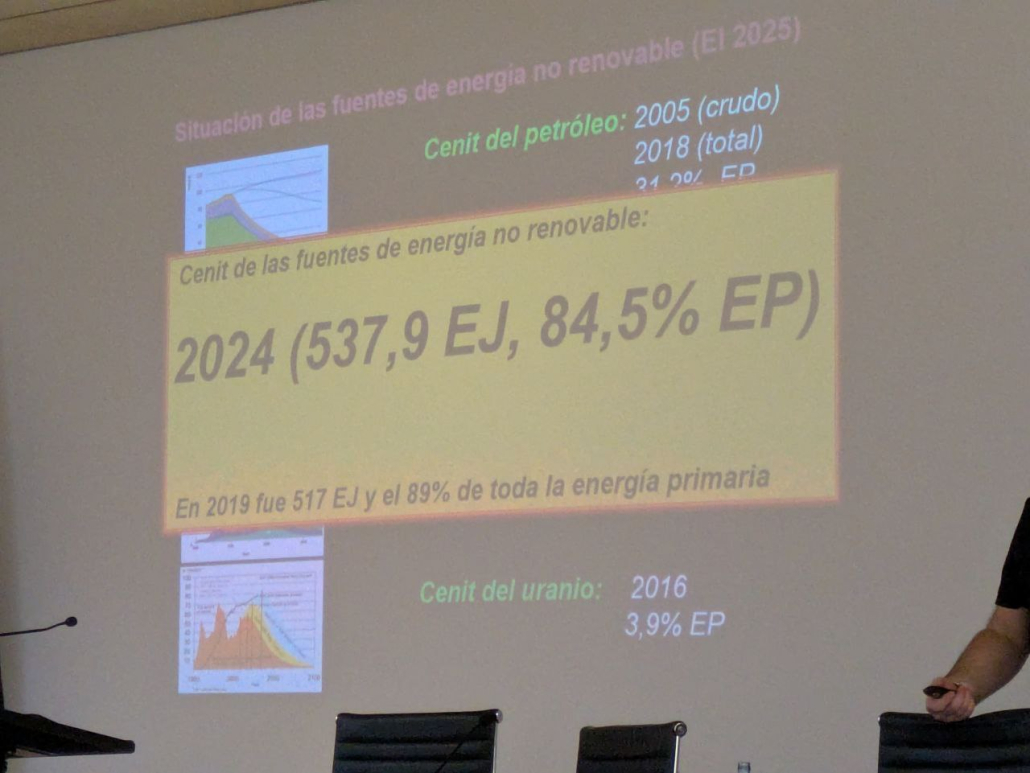

Al carbón le quedan 10 años de posibilidades de crecemento de produción y el uranio ya está cayendo (la asociación nuclear mundial desde 2023 no pública datos de produción, quién sabe por qué…). De esta forma, estamos ya a un máximo de produción a partir de fuentes no renovables (ver abajo las fotos con datos de energía y energía primaria)

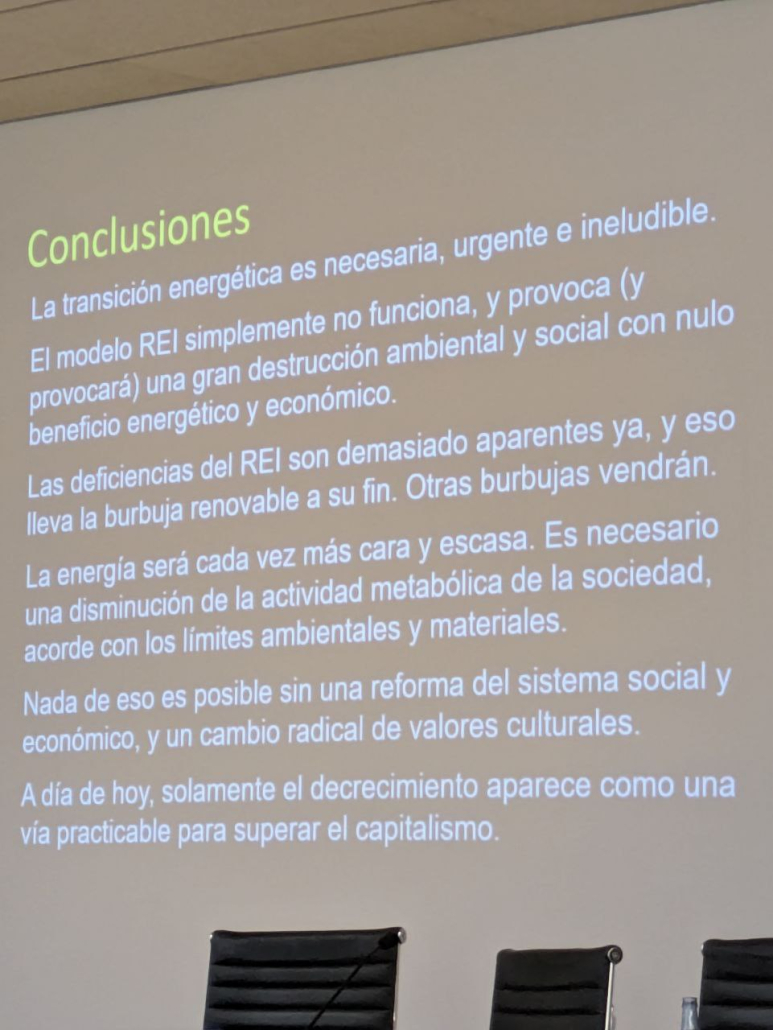

Es necesaria una transición a 100% renovables, pero no se debería vender la moto de que la energía va a ser la misma que la que había antes. El decrecimiento es imprescindible.

Además, se están dando limites de producción en grandes parques de renovables, en los que cada vez hay menos interés en invertir, tanto por problemas de materiales como por otros temas técnicos que no se había previsto, como la menor producción de lo esperado (por ejemplo por efecto de las estelas que hacen que parques eólicos produzcan menos al interactuar a varios kilómetros, como ya mencionó Carlos de Castro y otrxs autorxs).

Por otra parte, Valero ya ha venido analizando que materiales imprescindible para esta transición basada en macroparques, como plata y cobre, están en declive. O sea, no llegan los materiales para abordar esta transición simultáneamente en todo el mundo (al final transicionarán los países más ricos?). Además, la transición basada en estos macroparques depende mucho de fósiles para extraer materiales y algunos procesos de fabricación de componentes (por no hablar de los impactos ambientales y sociales que se pueden ver con parte de la población en contra, ya no sólo por los macroparques, sino también por las líneas eléctricas que hay que sacar).

Hubo también, consecuencia de la burbuja renovable, empresas que diseñaron muy rápido y luego había problemas estructurales y roturas. Con retranca, Antonio comentaba que es muy propio del paisaje infraestructural español: autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones y aerogeneradores sin palas… Sin embargo, tener empresas locales que fabriquen bien sí es estratégico para una transición energética justa.

Quiso también hablar del mito del consumo creciente de electricidad, que alimenta el impulso de los macroparques. En realidad solo el 20% de la energía consumida es electricidad, y su consumo lleva

17 años cayendo en Europa, especialmente por la desindustrialización. En España hay 130 GW instalados, pero el pico de consumo es 30 GW, así que hay sobre-instalación, incluso contando que tiene que haber cierta redundancia. Con 80 llegaria. Ya las grandes empresas están haciendo desinversiones en renovables, con casi una desbandada de fondos de inversión en España.

Lo que sí hace falta, para que no ocurran cosas como el apagón, son sistemas de estabilización, que ya existían pero en renovables no se pusieron para que fuera más barato y rápida la implantación. El resto de sistemas de producción sí los tienen, pero la energía procedente de renovables ese día era muy mayoritaria.

Algo sobre soluciones

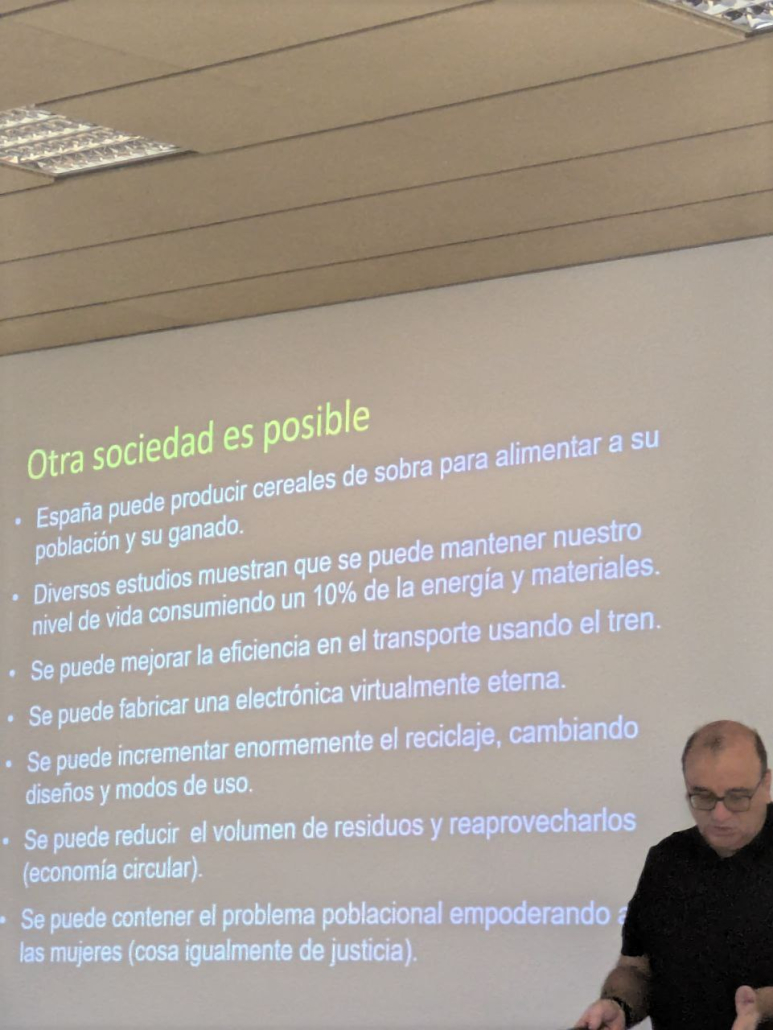

Otro modelo de transición es posible, con tecnologías libres, escala humana, generan trabajo local y empleen material local. Problema: no dan para cubrir la codicia de unos pocos.

Hay estudios que muestran como se podría vivir dignamente con una décima parte de consumo que estamos haciendo.

En transporte, apostar fuerte por el tren electrificado con energías renovables. También por una electrónica duradera (que es muy viable pero no ha interesado).

Ante el problema de la sobrepoblación, la mejor manera de contener el crecimiento es con educación y empoderamento de mujeres para su vida reproductiva

También hay que apostar realmente por la minería urbana y reaprovechamiento de materiales.

En informática, igual no hace falta seguir aumentando la velocidad y capacidad de chips, puede que con

pentium llegaría para un uso normal, no hace falta volver a las válvulas…

También es importante no separar proceso industrial de la captación de energía para el proceso, aunque para eso las industrias tendrían que ser más pequeñas. Eso sí sería promover los verdaderos circuitos cortos.

En energía, 450 W por persona sería lo deseable y viable, pero se gasta de media 2500 en España. Estamos malcriados, pero no hay que dejarse llevar por el patrón cultural occidental. Es bueno mirar a otras muchas sociedades valoraban a quien más da y la cooperación, es bueno contar con la mirada de la antropología. De hecho, el decrecimiento no se aplicaría en muchos lugares del mundo, que aun deberían incrementar su nivel de vida.

Es falso que la gente joven no se implique, tal vez es que el futuro que les estamos dejando no les motiva a las acciones que les estamos planteando… Ha habido cambios fuertes a lo largo de la historia que surgieron por pequeñas cosas, hay que crear espacios de participación e impulsar ese deseo de una sociedad mejor.

Para las empresas, es importante hacerles atractivas las medidas de cara a este escenario de escasez, de forma que se puedan mantener en el negocio ya que, siendo realistas, no será viable crecer o ganar cada vez más. Las manufactureras sí suelen ser más proclives a escuchar estas buenas prácticas. Quien va a estar en contra serán del sector financero, porque decrecer implica no poder multiplicar ganancias en inversiones.

Entre el público se criticó su visión del hidrógeno verde como vector poco útil y usado como burbuja. En este caso Turiel defendió el hidrógeno verde para usos industriales (transformación en fertilizantes o amoníacos), pero no para usos motores.

Surgió el concepto de Peak memory, un límite interesante, del que Félix Moreno es un referente en España.

El discurso estuvo plagado de referencias a la militarización del mundo, a cómo están empezando a priorizarse también en España la investigación con doble uso civil militar, y como eso limita muchas otras investigaciones en ámbitos más relevantes para revertir el problema de superar los límites del planeta. No dejó, eso sí, de hacer llamamiento a la colaboración colectiva, encontrar a otra gente que también quiere cambiar las cosas, y no dar la batalla por perdida. Aquí hizo un guiño a ESF, que había intervenido poniéndose a disposición de quien quiera dar esta batalla.